La pregunta ingenua le fue hecha en 1937 por una estudiante inglesa a Rudolf Hess, entonces presidente del Partido Nazi de Adolf Hitler. En vez de enfadarse, el hombre se echó a reír: “No tengo ni idea”, dijo.

La anécdota la recoge la escritora Julia Boyd, en su reciente y revelador libro Viajeros en el Tercer Reich. La cuestión se la plantearon a sí mismos no pocos visitantes anglófonos de aquellos días, asombrados también de la facilidad con la que comunistas de antaño acababan sometiéndose entusiástica y fácilmente a las consignas fascistas de Hitler.

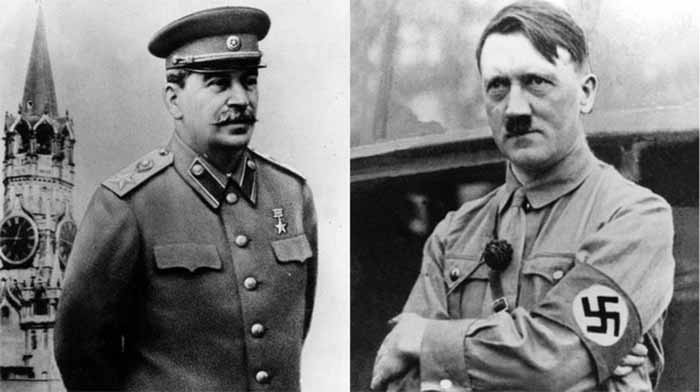

En el fondo, la adaptación costó menos de una década, ya que ¿en qué se diferenciaban los gulags soviéticos destinados a los disidentes —reales o ficticios—, de los campos de concentración alemanes dispuestos para los enemigos del nacionalsocialismo? ¿Y las torturas de las checas comunistas de las que realizaba la Gestapo?

Ambas actuaciones estaban basadas en un mismo principio: el Estado tiene toda la razón, por lo que quien no comulgue con él debe ser expoliado de sus bienes, reeducado por el sufrimiento y, en su caso, asesinado.

Esa práctica, sin haber desaparecido del todo en muchas partes, alcanzó su apogeo en la época de Stalin en la URSS o en la de los jemeres rojos en Camboya, quienes exterminaron a una tercera parte de la población del país.

Por esa similitud de principios no les costó nada a los alemanes orientales, acostumbrados al espionaje y a las delaciones familiares en el Tercer Reich, acomodarse a la llamada vigilancia mutua de la RDA, por la que medio país espiaba al otro medio al servicio de la Stasi, la siniestra policía política comunista.

Lástima que la pregunta a Rudolf Hess quedase sin respuesta, dado lo ambiguo del terreno entre ambos conceptos. Por ejemplo: ¿es comunista la República China?, ¿o se trata más bien de un país fascista?

En vez de esclarecerse, la cuestión adquiere más vigencia cada día, ya que los términos nazi o fascista se han convertido en dicterios terribles, de fácil utilización, mientras que en algunos medios las palabras comunista o progre son sinónimos de bondad, justicia y pacifismo, justo lo que pensaban en su día el 90% de los alemanes de Adolf Hitler.

Por eso, no debemos dejarnos engañar: quien de una manera totalitaria justifica estar en contra de la libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra, de empresa, de creencias, ni es demócrata ni lo pretende; lo que quiere es acabar imponiendo el pensamiento único que es el que él considera correcto, llámese Franco, Pablo Iglesias, Putin o Kim Jong-un.

Por cierto quitar a los padres la competencia sobre moral, valores y comportamiento de sus hijos para que los adoctrine el Estado ya fue hecho en su día por el Frente de Juventudes franquista, los Pioneros castristas, las Juventudes Hitlerianas y otras instituciones nada amantes de la libertad.